Riceviamo da Antonio Gala di Copertino e pubblichiamo

di Antonio Gala

Riflessioni sui mestieri e i passatempi del nostro passato, scritte in dialetto copertinese, in collaborazione con mio cugino Antonio che mi ha riscoperto tanti modi di dire in vernacolo che ignoravo del tutto.

Ancora per poco e non sentiremo più parlare la nostra lingua madre e il dialetto. Io che sono innamorato delle nostre tradizioni chiedo scusa a qualche orecchio sensibile e bene educato se l’ho disturbato con questa parlata fresca e popolare.

Quannu li strate non eranu ncatramate, lu trafficu era possibile sulu cu lli cazzapetre, ca eranu cantieri all’apertu ti disoccupati, pilotati spessu da llu Totò Ciminu, e si itìanu li Sarduni ngirare cu lli traìni càrichi ti rumatu, e li icchiarieddri sobbra alli ciucci cu lli bisacce e tuttu l’arsenale occorrente pi la fatìa ti li campagne.

Eranu quiddri li tiempi quannu, in mancanza ti li trattori, lu terrenu si scatinàa culla zappa e nc’eranu li antieri ca aprianu li surchi e tinianu lu passu pi quiddri ca stianu arretu, e stutannu l’arsura cu nnu mile d’acqua fresca, uardati a vista ti li patruni o fattori ca si ncarizzavanu li chiù spierti cu na pignata ti fae o pasuli. Si cuminciannu a preparare li quarantali pi la semina o cu si chiàntanu li legumi a tiempu giustu.

Prima cu fàcinu lu monumentu a San Giseppu nuesciu, dru spiazzale era lu campu sportivu pi tanti giovani, scapiddrati o ngarbati, ca ogne tantu praticavanu sciuechi pericolosi, infatti all’ingressu principale ti lu conventu ti li monaci, s’interravanu certe buatte cu llu carburiu intra, ca nui ni procurammu alla putea ti lu Pompeu Macella. Quannu la terra mmuddrata scioglieva lu carburiu, si bbicinàa nu stoppinu bagnatu allu bucu ti lu cuperchiu e lu barattulu saltava all’aria; era nu miraculu ci ti scanzava, sinò rimanìi struppiatu pi la vita.

La sera, dopu lu tramontu, si sciucava a taddru, sotta a na lampatina a petroliu e a picurieddru, ti saltavanu sobbra alli spaddre tanti vagnuni, unu dopu l’auru: lu prima cu nu saltu era a rriare sobbra a quiddru ca stia annanzi a tutti a picurieddru, e poi l’auri manu, manu si mbrazzavanu, formandu na catena umana.

A dra nnanzi, sotta la caserma ti carabinieri ti na fiata, intra nu bugigattulu fatiàa mesciu Crispinu; era bravissimu nel suo mestiere ti scarparu; ssittati tutti e doi: iddru e lu nipote, lu Cicu ,sembrannu do figure ti nu presepe anticu, tantu simpatici ca li amici ni inventarunu nu ritornellu:

“Mesciu Crispinu, cu lla punta e ssugghia,

rimane puirieddru, e di fatìa si scugghia

quannu si bbinchia ti acqua e sale,

tutta la notte cumincia a iastimare”.

Se lu pigghiava lu nervosu, scaricava la raggia sobbra all’anche ti lu Cicu, ca quannu no ni putìa chiui, ni ticìa: mi sta dai cu lla ssugghia intra all’anche, ma iò a ddrai no tegnu sola ti scarpe, ma carne viva.

A ddri tiempi si formavanu li squadre ti mmunnaturi, ognuna cu nu mesciu a capu, ca no sulamente si occupava ti la rimonda, ma mprizzava puru lu caricu ti ogne arriru; ogne mesciu era espertu in materia e no si era fare superare ti l’auru, specie ti lu lucirteddra, sinò si moltiplicavano li dicerìe e maldicenze; a mposciu si mintìanu tante aulìe a secondu ti li tumini, li stuppieddri e li quartuddri ca putìa produrre l’olivetu e sobbra na libretta,contrassegnava cu tante linette, lu caricu riscontratu, ca poi era dare cuntu allu patrunu. A mienzu alla squadra ti pàtrima nc’era n’infaticabile lavoratore, mesciu Arturu ti la Tofala, n’onza ti carne tuttu ossa e peddre. Era puru zzuccatore e riuscìa cu llu zzueccu e lu zzappone a costruire cisterne intra allu liccisaru ancora osce in usu; ma la vera specialità era cu troa lu erme intra allu troncu ti li àrriri ti aulìa, ca poi cu nu fierru a uncinettu lu cacciava ti fore e lu facìa itire a tutti, infilzatu e muertu.

Auru ca punteruolo rosso o lu virus ti la xylella!!

La Chiesa ti San Giseppu Patriarca, alli tiempi ti Don Antoniu Delle Donne era lu puntu d’appoggiu ti tanti vagnuni; lu sciuecu ca mi è rimastu chiù impressu pi la sua semplicità e pi la partecipazione gioiosa e spensierata, era quiddru ti li pùlici, ca consistìa nell’abilità ti lu giocatore di addossare una sobbra all’aura certe tavolette rettangolari plastificate, avvicinandole ti lu largu a chianu, a chianu, cu nu scattu ti la manu e itìi zumpare sti tavolette, comu fannu li pulici,quannu pigghianu lu largu, saltannu ti na parte all’aura.

E’ tanta la nostalgìa pi dri tiempi ca, a ricordu, n’aggiu dedicata questa poesia:

“RICORDI DELLA MIA PARROCCHIA”

Quante fraciddre brillanu stanotte,

lu Signore, prisciatu,ni apre li porte,

so l’anime ti li vecchi parrocchiani,

ca sciocanu a ncelu e battinu li mani.

Sentinu li campane ti lu Patriarca,

ardinu comu lampare ti na barca,

ricordanu dr’anguli ti sacristìa,

la recita ti lu Rusariu e na lunga litanìa.

Nostalgìa ca ti pizzica lu core,

lu parrucu ca ricama li parole,

tanti vagnuni culla capu a tressette,

strizzanu l’uecchi a dr’anime benedette.

Don Salvatore Marulli, lu parrucu nuesciu, continuàu la missione religiosa trasmessa da Don Antoniu Delle Donne e cu tantu entusiasmu e ardore giovanile si prodigò nella cura di questa sua nuova dimora,specie quannu si trattava di nicchie e statue ti Santi, ca li istìa sempre a nueu, comu se ghèranu frati sua; era felicissimu quannu in processione sfilavanu in occasione ti lu Innardìa Santu, e ni inìa na smorfia ti sorrisu intra ddri musi zuccarati, o quannu la Chiesa s’illuminava a festa pi lu triduu a S.Giseppu Patriarca o quannu si celebrava la messa a S.Rita o pi la nuvena ti la Maculata. Ma quiddru ca è rimastu nel cuore ti tutti era l’amore pi la famiglia parrocchiale, ti li adunanze e li festicciuole teatrali ca coinvolgevano randi e piccinni cu no parlamu poi di tutte le sue riflessioni scritte nel mese di Maggiu a devozione della Madonna, ca sontu ancora osce na ricchezza pi la Chiesa ti Roma. Propriu in occasione ti certi giochetti ca si svolgevano pi la festa ti San Giovanni Boscu composi dra poesia intitolata

“CONVERSAZIONE TRA SAN GIOVANNI BOSCO ED UN GIOVANE DROGATO DEI NOSTRI GIORNI”

Mi avvicino e ti guardo

Giovane dagli occhi spenti,

incespichi per via ed i passi rallenti.

Con la schiena ricurva ai piedi di un lampione,

tu ripensi ai tuoi sogni, ai sogni da campione,

ma dov’è, dov’è la tua forza primigenia,

che ti rese pari ad un fiume in piena?

Perché nei tuoi occhi di cerulei diamanti,

si stende quel velo di sogni infranti?

Io conobbi le segrete vie del tuo cuore

pause eterne di gioia e dolore.

Ti colse il pianto per un amico perduto,

ti sorrise la vita per un cordiale saluto.

Quel Cristo in Croce ti guarda e piange,

or che di veleni si nutre il sangue

Ma su, torniamo alle fonti del perenne amore,

tra gli spazi angusti di una chiesa in fiore.

Siano le tue parole germogli in festa,

un abbraccio al Padre, che a vita nuova ridesta!

A dri tiempi ti divertii cu nienti; si sciucava a latru e carabba, ca era na specie ti nascondinu a indovinellu per scoprire “ lu ladrunculu “ ca si era scusu a n’angulu appartatu ti la vicinanza; a curru, na specie ti trottola ti legnu, mmurigghiatu cu nu filu ti corda o spagu,ca inìa punzonata quannu spicciava ti ngirare prima ti l’aure.

L’invenzione ti lu scuecu a staccia, non è stata nu scherzu, ma è fruttu ti na fantasìa creativa ca no tene paragoni; nu cuntu era cu sciuechi a mazza e ticchiti, ca si facìa facennu zumpare all’aria cu na bacchetta ti legnu nu zzippitu mpizzutatu ti tutte e doi li parti; incìa cinca lu mannàa chiù largu possibile puru se spicciava a ncapu alli cristiani; nu cuntu ancora se si sciucava a sordi, tenendu comu bersagliu na parete lontana ti li sciucatori inti o trenta metri. Si misurava la distanza tra li monetine e la parete cullu parmu ti la manu e li nìcare eranu lu premiu chhiù ambìtu.

Li strie ca s’impegnannu cullu sciuecu ti la staccia, eranu zzumpare a mienzu a nove rettanguli tracciati a nterra trasennu ti na porticina t’ingressu, senza cu toccanu lu confine, sinò tra salame e salamone ti ni turnavi a casa culla capu ntrunata. La staccia la pigghiai saltannu sobbra ann’anca, rettangulu pi rettangulu, a fiate cu lli spaddre ngirate nanzi retu. Insomma era nu divertimentu e nu schiamazzu pi tante vagnuni ti dri tiempi. A tal propositu, riflettìti su stu componimentu scrittu tantu tiempu fa e riportatu sul mio opuscolo “Tradizione e Progresso”, intitolatu:

“Voci e suoni di altri tempi”

Passi a rilento su strade sterrate,

colpe rimosse dietro le grate.

Volti rugosi di un tempo antico,

un vecchietto pensoso in fondo al vico.

Bimbi in festa al suon d’organetto,

un uccello in gabbia con la fortuna nel becco;

giochi inermi sul sagrato d’una Chiesa,

mani ricolme di una gioia attesa.

Il canto mattutino del carrettiere,

spalle ricurve tra fatiche e preghiere,

una figura sbilenca con carretto ed ombrello,

crepe cucite con ganci ad occhiello.

Un lento picchiettio sulla pietra dura,

il tramonto canoro della natura ,

il fischio rauco di un treno a vapore,

promesse spose con un canto d’amore.

In piazza del popolo tinianu bancu dò famiglie ti fruttivendoli, li Trentacinque e li Pitrugliari ca si sintìanu ti lu largu quannu innìanu la frutta e li primizie varie, soprattuttu cachi, ma quiddru ca merita ancora osce nu premiu pi la correttezza e onestà “professionale” era lu Sebastianu Tarsi. Ti putìa puru pigghiare pi fessa,ma ti ni mannàa a casa cu lli buste e cascette chine ti ogni bene ti Diu… Non usava mai carta e penna o calcolatrice; si facìa li cunti a mente, cunnu sorrisu sempre binchiatu ti bontà e rispettu del prossimu.

Ancora osce,quannu lu esciu cullu bastone comu nu patriarca ti auri tiempi, mi bbicinu cu lu salutu e mi risponne educatu e cortese, cullu stessu voltu ti na fiata “grazie professore”.

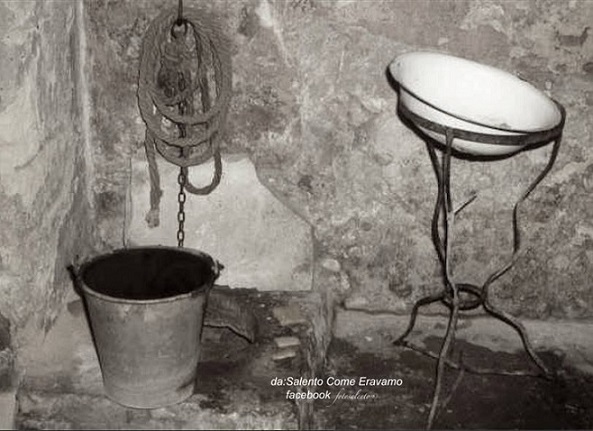

Nu stratone ti campagna ti lu “Sceusu” era lu puntu ti ritrovu pi nu spuntinu a base ti cozze neure, provola piccante, murtatella, friseddree mieuru; eranu momenti spensierati dopu la fatìa ti la sciurnata e mesciu Tau Clemente, lu Pascalinu ti la popita, lu Cosiminu Cordella e lu Totò furnaru si ossigenavano lu cirieddru scherzannu e ritennu; mesciu Tau Climente cullu figghiu Enzu, sempre cullu voltu a sorrisu, facianu barba e capiddri, servendosi ti na bacinella china t’acqua ca era bastare pi tutti e nu rasulu ca si nfilava sulu, ti na facce all’aura; ma allu momentu opportunu dintannu mesci raffinati, confezionando abiti su misura, ca prima cu li indossi, li eri pruare tante fiate,usannu comu manichinu nu bancone e tante grucce ca cull’acure e li spilli mpizzugnati intra nu cuscinettu morbidu, sembravano tanti scheletri ambulanti.

A ricordu ti dri tiempi e di dri tramonti lunari, scrissi questo mio componimento:

“ La memoria: il sapore della vita”

Sfibrati come foglie secche ed asciutte,

lungo i sentieri della mia infanzia,

protetti dalle stanche luci dei lampioni,

si viveva la nostra povera felicità.

Volti cullati da sogni innocenti,

incontri furtivi al calar del sole,

si correva a nascondino,per ricamare

tuffi di gioia nelle dolcezze della natura.

Amici cari!! Il tempo fugace

sbiadisce con un velo,attese

e speranze dei cuori giovanili,ma

non cancella quel sorriso profondo,

quella stretta di mano,che tu

mi porgesti prima di compiere

un gesto fatale.

Usciremo di nuovo all’aperto,

alla ricerca dell’età dell’oro,lontani

dal frastuono di musiche chiassose

e di sostanze inebrianti,che rendono

uggiose e tremule al volo,

le ali del pensiero e della fantasia.

Maggiu e Giugnu eranu li misi ti la mietitura e li furisi turmianu all’apertu sobbra alli saccuni, cu partinu prima cu spunta l’alba, sinò lu sole facìa catìre a nterra lu ranu e l’uergiu prima cu bessanu mietuti.

Muniti ognetunu ti fauce e tre cànnuli ca ni coprianu li tècite ti la manu, pi paura cu no bèssanu tranciate, avanzavano a squadra, taccannu a nutu li scèrmiti ca eranu muntunati a ssiddri e a spina ti pesce cu si còcinu megghiu allu sole; cu cinque o sei ti sti mazzi facìanu li mannucchi, ca caricati sobbra alli traini, inìanu purtati all’aiara. Ma la fatìa no spicciàa a quài piccè s’era ccugghire la spiga rimasta dopu la mietitura e li femmine ti famiglia o paiate a sciurnata, curvate su stesse comu se sta cugghìanu aulìe, li facìanu a mazzi, e formavanu li fòffule. Li pignuni eranu n’opera d’arte, perché eranu sistemati sempre a forma di cono a punta e a secondu ti lu quantitativu eranu coprire la dovuta superficie e sollevarsi finu a na certa altezza;li mannucchi eranu disposti ti sotta a sobbra a forma ti raggiera, culli spighe a mienzu e la ristoccia ti fore. Putìa chiuire a cielu apertu, ma l’acqua a mienzu no trasìa mai. L’aiara ti Sammati era n’officina ti operai ca, rispettannu lu turnu loru assegnatu, cuminciannu l’opera, legandu li cavalli alla pisara, ca ngirannu cu l’uecchi quasi bendati, cu no ni ota la capu,comu pi la spremitura ti li aulìe. Ngirannu,ngirannu, riuscianu a ridurre dri mannucchi quasi a poltiglia, ca poi cullu farnaru e la pala inìa intulata, lassannu atire all’asciuttu, ranu e uergiu.

La cacchiame, cioè lu residuu ti l’uergiu,era tantu ricercata ca inìa venduta a balle dai trafficanti ti Santu Tunatu;cu queddra s’inchìanu li saccuni cu dorminu la notte li furisi; nu romanzu a parte,quannu mpigghiannu, piccè li furisi culli spalle larghe usavanu la brusca cu ni passa lu pruritu; figuriamoci poi se eranu contagiati maritu e mugghiere.

Li contadini chiù pettegoli commentavano a modu loro, sobbra lu monumentu certi aneddoti familiari e tinianu bancu cu sti confidenze: lu Pipò ni ticìa alla consorte “Ane chiù sotta” – “Quantu?” – “Chiù sotta, Chiù sotta”.

La raccolta ti tuttu stu bene ti Diu, mi rimanda a n’auru appuntamentu autunnale, la vendemmia, ca cuminciannu ti settembre finu a santu Martinu, tinìa tuttu lu paese in subbugliu. Leggiamo insieme comu si svolgeva.

“Vendemmia ti na fiata”

Ti coste allu sire, nu billanzinu

tirava tre utti cullu traìnu,

la fronte bardata cu nu nastru a nocca,

purosangue ti razza culla scoma a mocca.

N’album anticu ti trainieri e patruni,

spaddre cripate ti cufanaturi,

na femmina sperta sotta allu cippone,

si sciucava cull’uecchi nu beddru vagnone.

Si cumbrannu li sicchi,tineddre e cascette,

ma lu puddriddru spicciàu a fettine e purpette,

lu paese in festa tra spari e inviti,

carose mbrazzate culli mariti.

Addò spicciara li risparmi ti lu furese?

E li utti acanti ti lu Carrarese?

Ombre sfumate su na cartolina,

na prece a San Giseppu finu alla cantina.

Quannu ancora non era comparsa la squadra tufi, li uccetti si squadravanu culla mannara e mesciu Pici Palma ni putìa fare puru a menu, piccè li putìa limare culli manu. Iddru, cullu Totò Moschettini e mesciu Pici Trosu eranu esperti in assolutu comu costruttori ti case, specie se eranu culli volte a stelle. Nc’eranu poi intonacaturi ti lussu, ca a fronte tinianu comu distintivu ti appartenenza lu strumentu ca usavanu; ad esmpiu lu Corradinu Coppula era na brava cucchiara cussì puru li fratelli Rosafiu o lu Germanu Rizzo.

Na domanda ca ognunu ti nui si face è questa:ma comu è natu lu scalpellinu? N’aggiu canusciutu unu ca si chiama Antonio Paladini. Li sua sontu opere d’arte e à lavoratu alle Salette,alla chiesa ti San Cosimo e Damiano, alla basilica di Santa Maria ad Nives. La storia ti lu scalpellinu è antica e secondu lu maestru Paladini n’opera cuminciàa e finiva cu li mani sua, sin dai tempi più antichi.

Li lavori ad intarsiu, le rifiniture minuziose ti altari, bassorilevi e sculture ti Santi, ti rosoni, ti angeli, sontu tutte creazioni ti lu scalpellinu.

Siccomu lu discorsu è luengu, inviterei tutti gli appassionati ti st’arte cu visitanu li chiese da me citate o cu banu ti persona a casa sua. Aggiu cercatu a modu mia cu dàu na spiegazione sulla nascita ti n’opera d’arte mediante questi miei versi

“La Madonna sulla vetrata di una Chiesa”

Mani ricolme di grazie segrete,

voci di bimbi chiassose e liete,

anziani protetti da un’ombra stellare,

i miei occhi in cielo, un invito a pensare.

Una fronte piegata su una vetrata bianca,

un disegno, i colori, una luce stanca.

Lo sguardo della “MATER” rivolta all’artista,

un sogno avverato, una divina conquista.