Tessere

di Maria Grazia Anglano

Donna.

E’ nella donna, il silenzioso mistero, del tempo del creare.

Da sempre trova in lei, la sua casa. E la paziente attesa tesse.

La sua unicità irripetibile.

All’apertura del passo, rintocca il telaio. Mentre la navetta scorre, nel varco, degli alterni fili dell’ordito. Gesti rituali, di un improbabile danza, scanditi ritmicamente, nel sonoro vuoto della propria stanza.

E’ antica quasi quanto l’uomo quest’arte e nel tempo è diventata più di una semplice necessità, assumendo sempre più caratteristiche identificative di popoli, cultura, stato sociale e non ultima capacità decorativa e creativa.

E’ antica quasi quanto l’uomo quest’arte e nel tempo è diventata più di una semplice necessità, assumendo sempre più caratteristiche identificative di popoli, cultura, stato sociale e non ultima capacità decorativa e creativa.

La tessitura ha superato secoli, tradizioni e miti, basta pensare all’Odissea, dove Penelope nel “tessere” riaffermava la sua capacità di scegliere, una fiduciosa attesa. Oppure ad Aracne, che della sua abilità, ne fa addirittura un’amara sfida agli dei. Condannata per questo, a tessere per sempre, la sua tela dalla bocca.

Dal mito all’arco della nostra storia, la tessitura ha conosciuto alterni momenti, legati strettamente alle vicissitudini, del periodo storico.

Così come anche per la storia dell’arazzo. Inizialmente aveva caratteristiche grezze e prettamente nomadi, serviva di volta, in volta, ora per separare un ambiente, ora per coprire una finestra ecc.

Finché queste grossolane tessiture non iniziarono ad acquisire delle decorazioni più proprie e ad assurgere a un compito più prettamente decorativo. Trovando, per questo, il loro uso, anche e specialmente nelle occasioni più solenni.

Doveroso è ricordare la città francese di “Arras”. Dalla quale prenderanno il nome gli arazzi, e dove appunto i Gobelins, per secoli, ad iniziare dal 1601, hanno prodotto pregiatissimi arazzi, dalle complesse e istoriate decorazioni.

La Galerie des Gobelins, requisita nel corso della prima Guerra Mondiale, venne inaugurata nell’ 1922 e ospitò mostre sino al1939. Chiusa nel 1972, in seguito utilizzata come deposito, ha riaperto i battenti il 12 maggio 2007, dopo ben tredici anni di restauri, con la mostra: Les Gobelins 1607-2007, Trésors dévoilés – Quatre siècles de création.

La Galerie des Gobelins, requisita nel corso della prima Guerra Mondiale, venne inaugurata nell’ 1922 e ospitò mostre sino al1939. Chiusa nel 1972, in seguito utilizzata come deposito, ha riaperto i battenti il 12 maggio 2007, dopo ben tredici anni di restauri, con la mostra: Les Gobelins 1607-2007, Trésors dévoilés – Quatre siècles de création.

L’arte del tessere, col suo lento divenire, dilata uno spazio atto anche al pensare, recuperando un tempo del lavoro più a misura d’uomo. Dove la manualità segue ed esegue, da una precedente progettazione, messa appunto su una carta tecnica, detta propriamente -cartone-.

Qui ogni piccolo quadratino sulla carta tecnica, corrisponde a quell’unico fiocco (termine tecnico, che indica un filo lungo pochi centimetri, che si annoda a quelli verticali dell’ordito.) che insieme agli altri costruisce il vello dell’arazzo. E dall’uno (fiocco) diviene il tutto(opera-arazzo, con la sua caratteristica iconografica).

Vi sono vari tipi di telai, da quelli verticali a quelli orizzontali, o da tavolo. Tra i tanti telai, quelli, tuttora, maggiormente in uso, sono quelli a pedali, di origine antichissima. Questo modello ha forma rettangolare ed è in legno d’ulivo.

Vi sono vari tipi di telai, da quelli verticali a quelli orizzontali, o da tavolo. Tra i tanti telai, quelli, tuttora, maggiormente in uso, sono quelli a pedali, di origine antichissima. Questo modello ha forma rettangolare ed è in legno d’ulivo.

Con esso la lavorazione è resa più veloce grazie all’apertura del passo, ossia lo spazio creato tra i fili dell’ordito, mediante i pedali, con la successiva introduzione della navetta, o sciuscetta, che porta con se il filo della trama. Vi sono poi due rulli, uno anteriore ed uno posteriore: il primo serve ad avvolgere il lavoro, tessuto, il secondo a reggere i fili dell’ordito, ancora da lavorare. I licci, poi, servono ad allontanare ad uno, ad uno i fili dell’ordito. Il battente, o pettine, ha poi la funzione di pettinare e assestare il tessuto, ossia permette al filo della trama di accostarsi, a quello precedente.

Interessante è focalizzare come quest’arte abbia trovato pervicace espressione, anche nel nostro Salento. Attraverso i più svariati centri, della nostra penisola. Trovando poi in Casamassella, uno dei più importanti epicentri della storia della tessitura salentina.

Casamassella è un paesino di mille abitanti, vicinissimo ad Otranto. Tutto ebbe il suo inizio, nel castello dei Marchesi De Viti De Marco, dove la giovane donna Carol ina decide di trasformare l’arte del ricamo, diffusamente conosciuta in tutto il Salento, in un’arte assolutamente esclusiva al fine di poter esportare i prodotti di tale, pregiata produzione.

ina decide di trasformare l’arte del ricamo, diffusamente conosciuta in tutto il Salento, in un’arte assolutamente esclusiva al fine di poter esportare i prodotti di tale, pregiata produzione.

Sul finire dell’ottocento fonda così a Maglie, la scuola del ricamo di Casamassella. Grazie alle conoscenze, che il celebre economista Antonio De Viti De Marco aveva a Roma ed in tutta Italia, la signora Carolina poté commercializzare i ricami, diffondendo il prestigio della scuola.

Dopo qualche anno a Maglie arrivava il lino dall’Irlanda, mentre i ricami si vendevano tanto in America, quanto in Russia; un vero mercato mondiale che fu attivo per tutta la durata dell’attività della scuola. La tradizione familiare fu continuata dalle due figlie di Donna Carolina, Lucia e Giulia. Lucia si trasferì in Sud Africa, portando la tradizione salentina nelle comunità Boere, mentre Giulia si specializzò nell’uso dei telai che fece montare nelle sale al pianterreno del castello, e poi in una masseria, detta Villa Carmosina, destinata al proseguimento di queste ricercate lavorazioni.

Dopo qualche anno a Maglie arrivava il lino dall’Irlanda, mentre i ricami si vendevano tanto in America, quanto in Russia; un vero mercato mondiale che fu attivo per tutta la durata dell’attività della scuola. La tradizione familiare fu continuata dalle due figlie di Donna Carolina, Lucia e Giulia. Lucia si trasferì in Sud Africa, portando la tradizione salentina nelle comunità Boere, mentre Giulia si specializzò nell’uso dei telai che fece montare nelle sale al pianterreno del castello, e poi in una masseria, detta Villa Carmosina, destinata al proseguimento di queste ricercate lavorazioni.

Negli anni 20 il mercato del tabacco era fiorente, e le donne preferirono spostare le proprie energie nella coltivazione, e nella raccolta del tabacco, obbligando così la scuola a chiudere. La tradizione continuò nel castello e molte donne del paese di Casamassella continuarono a produrre. Anche se questo determinò un cambio di connotazione di mercato, passando da una produzione capace di soddisfare una richiesta di livello internazionale, ad una più prettamente locale.

Successivamente dal lino si incominciò a tessere la bambagia e la lana. Si incominciarono a produrre coperte, tappeti ed arazzi. Per migliorare la produzione furono importate delle pecore che migliorassero la qualità della lana, dal Medio Oriente arrivarono le pecore karakul. Queste pecore dalla lana nera, venivano tosate e filate, insieme alle bianchissime pecore locali, creando geometrie di colori bianco e nero di rara eleganza.

La riforma fondiaria diede una nuova e ulteriore scossa a questa scuola, e così il nuovo progresso fece terminare, per una seconda volta, il sogno della scuola di Casamassella.

Era d’uso ancora sino ad un po’ di decenni fa, a Casamassella trovare donne negli atri delle proprie abitazioni intente a tessere al proprio telaio.

La tessitura ha poi avuto, un rinnovato impulso, in alcuni centri della provincia, come Casarano, Collepasso e Uggiano La Chiesa. Nella zona di Maglie e Suranonoti sono i tappeti in lana e cotone grezzo, con una tecnica forse di origine saracena, detta “fiocco leccese”, che evidenzia un aspetto arricciato.

Non ultimo in questo elenco Nardò, dove donne maestre nelle diverse arti, dal telaio al ricamo, svolgevano lavoro su committenza oltre ad insegnare l’arte. Queste maestre, all’occorrenza, attuavano quella rete di solidarietà femminile per le mamme, intrattenute in altri impegni o lavori da assolvere, chiedendo“lu ntartieni” (cioè l’ intrattenimento)per i loro ragazzini, e questo era una buon motivo per tentare, su un piccolo canovaccio, di imparare i più facili rudimenti del ricamo. Come pallini e punto erba.

Importanti a tal proposito sono le coperte imbottite di Nardò e Galatone dette “buttite”. Venivano tutte rifinite e cucite a mano, all’interno si inseriva la bambagia, tra due teli di diverso colore, quasi sempre in raso rosso o verde, e rappresentavano un elemento indispensabile, nel corredo o “dote”della futura sposa.

La produzione dei ricami, e dei tessuti, ha tradizioni antichissime, ed è nata per oggetti di uso quotidiano: asciugamani, lenzuola, tovaglie, sacchi, abbigliamento, ecc. Oggi la tendenza si va spostando verso la realizzazione di tessuti pregiati, arazzi, tappeti, stuoie, cuscini e coperte.

Tutte le tipologie del punto ad ago sono presenti, in una infinita gamma di disegni, spesso ispirati al paesaggio e alla natura. I merletti più conosciuti sono “il chiaccherino”, fatto con la spoletta sulle dita, che forma una sorta di tela di ragno, a disegni concentrici.

Tutte le tipologie del punto ad ago sono presenti, in una infinita gamma di disegni, spesso ispirati al paesaggio e alla natura. I merletti più conosciuti sono “il chiaccherino”, fatto con la spoletta sulle dita, che forma una sorta di tela di ragno, a disegni concentrici.

Ed ancora nelle zone di Lecce, Nardò, Galatina e Ruffano abbiamo “il tombolo”. Con la famosa tecnica, di intrecciare i fili intorno ad aghi puntati su un disegno, sistemato su un grosso cuscino cilindrico, imbottito. E un’arte poco diffusa perché generalmente viene tramandata di madre in figlia, o comunque nel ristretto del proprio ambito familiare.

Ci sono oramai poche realtà o botteghe, che perdurano le caratteristiche dell’artigianalità. Dove le esperte ricamatrici salentine si cimentano nell’arte del ricamo, in tutti i suoi punti, ed anche nella realizzazione di pizzi e merletti, sia ad ago che ad uncinetto. Se si passa alle origini storiche del merletto, si vede che esso è nato con tutta probabilità proprio in Italia, alla fine del 400, e per ragioni funzionali, non meno che estetiche. In quanto andava a sostituire importanti e pesanti decorazioni, galloni, con uguale pregio e maggiore facilità di lavabilità.

Dal seicento sino all’ottocento il merletto ha il suo apice e per la sua preziosità, costituisce uno degli elementi di distinzione del ceto sociale nobile e alto borghese; viene richiesto da committenze facoltose, destinato ad arricchire gli abiti degli aristocratici, del clero e ad abbellire gli altari nelle cattedrali. La produzione italiana è la più ricercata, apprezzata anche all’estero: il protocollo delle varie Corti Reali europee obbliga i nobili a presentarsi con abiti ornati di pizzi. Tale fu l’importanza economica che ebbe in Italia il merletto che nacquero pesanti sanzione a quanti diffondessero i segreti di tali tecniche, sino ad essere tacciati addirittura come traditori della patria.

Dal seicento sino all’ottocento il merletto ha il suo apice e per la sua preziosità, costituisce uno degli elementi di distinzione del ceto sociale nobile e alto borghese; viene richiesto da committenze facoltose, destinato ad arricchire gli abiti degli aristocratici, del clero e ad abbellire gli altari nelle cattedrali. La produzione italiana è la più ricercata, apprezzata anche all’estero: il protocollo delle varie Corti Reali europee obbliga i nobili a presentarsi con abiti ornati di pizzi. Tale fu l’importanza economica che ebbe in Italia il merletto che nacquero pesanti sanzione a quanti diffondessero i segreti di tali tecniche, sino ad essere tacciati addirittura come traditori della patria.  Successivamente l’avvento della Rivoluzione industriale sovverte abitudini e stili di vita decretando un impoverimento di questo settore. La tessitura subisce così le sue necessarie contaminazioni dovute alla tecnologia, alla comparsa di nuove fibre, e ad una produzione sempre più rapida e accessibile economicamente, a scapito di una imitata quanto approssimativa qualità artigianale. Prova ne sono i merletti industriali.

Successivamente l’avvento della Rivoluzione industriale sovverte abitudini e stili di vita decretando un impoverimento di questo settore. La tessitura subisce così le sue necessarie contaminazioni dovute alla tecnologia, alla comparsa di nuove fibre, e ad una produzione sempre più rapida e accessibile economicamente, a scapito di una imitata quanto approssimativa qualità artigianale. Prova ne sono i merletti industriali.

Ma l’artigianalità perdura nelle pregiate fatture, per quanto ripetibili come soggetto, rimangono comunque sempre uniche.

Infatti, la storia dell’artigianato nelle sue pecularietà e specificità, da sempre porta con sé quel labile e difficile distinguo, tra opera in sé, ed opera come, semplice, buona fattura tecnica. D’altra parte delimitare questo terreno di commistione è reso ancora più difficile, in quanto l’artista stesso usa e si avvale di bravi artigiani per realizzare le proprie opere. Innumerevoli sono infatti gli artisti che nella storia recente, e passata, hanno prodotto importanti cartoni, per la realizzazione di arazzi. Tra i tanti nomi Matisse, Le Corbusier, Picasso.

Infatti, la storia dell’artigianato nelle sue pecularietà e specificità, da sempre porta con sé quel labile e difficile distinguo, tra opera in sé, ed opera come, semplice, buona fattura tecnica. D’altra parte delimitare questo terreno di commistione è reso ancora più difficile, in quanto l’artista stesso usa e si avvale di bravi artigiani per realizzare le proprie opere. Innumerevoli sono infatti gli artisti che nella storia recente, e passata, hanno prodotto importanti cartoni, per la realizzazione di arazzi. Tra i tanti nomi Matisse, Le Corbusier, Picasso.

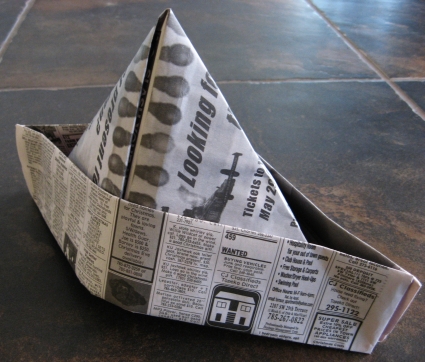

Molti artisti hanno trovato espressione nelle fibre tessili, dando il via a quella che successivamente sarà chiamata fiber art. Anch’io ho subito la fascinazione di questo mondo e da tempo, faccio ricerca attraverso l’uso di queste tecniche nelle sue varie e possibili declinazioni. Realizzando, oltre ad arazzi in canapa, anche arazzi su carta. Dove il filo è insieme segno, e materia percettibile, capace di ospitare la luce, è il relativo indelineabile, cono di presenza,-ombra-. Il tutto, in una forma di comunicazione, di piani .Di vuoti, e superfici, in una sorta di continuum spazio temporale. Dove la luce allo zenith, ha ormai arso e graffiato ogni cromia, di delineate, quanto arcaiche, geometrie.

Molti artisti hanno trovato espressione nelle fibre tessili, dando il via a quella che successivamente sarà chiamata fiber art. Anch’io ho subito la fascinazione di questo mondo e da tempo, faccio ricerca attraverso l’uso di queste tecniche nelle sue varie e possibili declinazioni. Realizzando, oltre ad arazzi in canapa, anche arazzi su carta. Dove il filo è insieme segno, e materia percettibile, capace di ospitare la luce, è il relativo indelineabile, cono di presenza,-ombra-. Il tutto, in una forma di comunicazione, di piani .Di vuoti, e superfici, in una sorta di continuum spazio temporale. Dove la luce allo zenith, ha ormai arso e graffiato ogni cromia, di delineate, quanto arcaiche, geometrie.

![ponte[1]](https://www.fondazioneterradotranto.it/wp-content/uploads/2012/10/ponte1.jpg)