di Nazareno Valente

Come tanti altri brindisini, sapevo appena dell’esistenza di san Pelino che neppure immaginavo fosse stato uno dei primi patroni della mia città. Di là dalla mia ignoranza su questi temi, pare tuttavia che sia un santo, se così si può dire, minore, sicché più d’uno dubita tuttora che possa essere davvero esistito, sebbene le autorità ecclesiastiche ne abbiano da tempo certificato in maniera solenne la trascorsa vita terrena. In effetti di lui è rimasta una sola flebile traccia, rappresentata da un vecchio manoscritto1 che ha la particolarità d’essere uno di quei testo di cui, anche i pochi che ne parlano, danno la sensazione di aver conosciuto solo tramite i brevi riassunti riportati in opere che trattano di cose sante. Non per niente il codice ha tuttora una diffusione molto limitata, forse anche a causa del fatto che nessuno ha mai pensato di curarne una traduzione dell’originale redatto in latino.

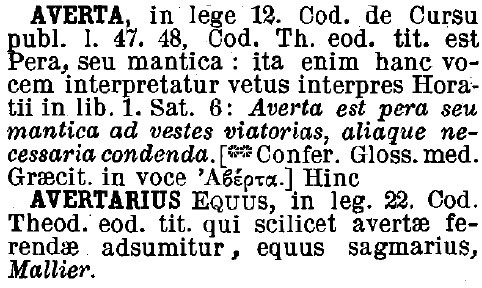

La “Vita vel passio b. Pelini episcopi et martyris” — questo è il nome dato al testo conservato dalla biblioteca Apostolica Vaticana — fa infatti parte delle agiografie che hanno ricostruito e tramandato appunto le vite, i miracoli ed i martiri dei santi della Chiesa cattolica, il cui interesse è circoscritto per lo più agli addetti ai lavori. Non desta quindi stupore se, nel caso della Vita di Pelino, si abbiano rari riscontri di interventi specifici tra i quali spicca quello dello storico Giacomo Carito che, in un originale ed apprezzabile articolo2, ne ha tratto spunto per caratterizzare un’intrigante pagina di storia cittadina collegata con la sede vescovile.

Analizzando appunto la Vita di san Pelino, lo storico ricava elementi utili per stabilire una diversa cronotassi dei vescovi della diocesi brindisina, nel periodo che va dalla sua istituzione al trasferimento ad Oria, vale a dire dal III secolo all’inizio dell’ultimo ventennio del VII secolo. Nel concreto Carito perviene ad una diversa collocazione cronologica di alcuni presuli (Leucio, Aproculo, Pelino e Ciprio), rispetto a quella fissata dalla tradizione ecclesiastica, finendo pure per dare una personale interpretazione ad alcuni tragici avvenimenti di quell’epoca. In particolare sulla conquista di Brindisi da parte dei Longobardi e sul trasferimento ad Oria dell’episcopato.

Senza entrare nel dettaglio delle due sequenze proposte, vediamone gli aspetti essenziali.

Innanzitutto entrambe concordano che la dislocazione temporanea della diocesi ad Oria — dove rimase sino all’XI secolo — avvenne attorno al 680, subito dopo la conquista e l’eventuale devastazione longobarda di Brindisi; condividono inoltre che il vescovo Prezioso, la cui morte fissano sempre al 680, chiuda la sequenza dei prelati di quel periodo. Di quest’ultima informazione non si terrà però per ora conto, in quanto il vescovado di Prezioso, come chiariremo a tempo debito, va anticipato di almeno un secolo e non ha diretta attinenza con le considerazioni che faremo nell’immediato.

Per quanto riguarda le divergenze, basterà invece citare solo la diversa collocazione nella sequenza di Aproculo, Pelino e Ciprio: l’ipotesi ufficiale li considera vescovi del IV secolo; quella di Carito li considera consacrati tre secoli dopo. Agli effetti pratici, mentre Carito fornisce una lista di prelati per il periodo che va dal 601 al 680, cioè a dire fino alla probabile data del trasferimento ad Oria, l’altra tesi, pur dando per scontato che la diocesi sia comunque rimasta in funzione, non è in grado di fornire nessuno nominativo dei vescovi che ne guidarono le attività.

Conseguenza interessante per la storia di Brindisi è che, dando per buona l’ipotesi di Carito, diviene credibile anche quella che giudica il trasferimento dell’episcopato brindisino effetto dell’occupazione longobarda. Se, viceversa, fosse valida la versione ufficiale che, come già riportato, dà per certa, senza tuttavia provare, l’operatività della sede episcopale nel VII secolo, nulla vieterebbe di pensare che il trasferimento sia avvenuto prima della conquista longobarda e, soprattutto, che esso sia stato effettuato per libera scelta del clero. Sarebbe in altre parole possibile che l’apparato ecclesiastico, preferendo la più sicura e tranquilla Oria, abbia deciso di abbandonare Brindisi al suo destino, comportando con questa scelta uno svuotamento dell’apparato gestionale della città che ha poi indotto i Longobardi a devastarla, avendola stimata indifendibile.

Poiché va da sé che, se Carito è nel giusto, il dubbio non si pone neppure, per dirimere la questione, sarà sufficiente verificare la bontà della sua tesi, cioè a dire se Aproculo, Pelino e Ciprio siano davvero vissuti nel VII secolo, come da lui affermato.

Anche per Aproculo e Ciprio, come per Pelino, il manoscritto riguardante la Vita del santo costituisce l’unica testimonianza scritta che ci dà menzione della loro esistenza sicché, senza l’aiuto di questo documento, non avremmo potuto mantenere memoria di nessuno di questi tre illustri vescovi di Brindisi.

Narra la Vita che Pelino nacque a Durazzo e che sin da giovane s’avviò lungo la via che l’avrebbe portato alla santità, a ciò instradato dagli insegnamenti di san Basilio. Tra i suoi più assidui seguaci si segnalarono subito i “letterati” Sebastio e Gorgone mentre Ciprio, pur «puerulus» (poco più che un infante), era il suo discepolo prediletto. A seguito delle persecuzioni dell’imperatore Giuliano, che intendeva riportare i riti pagani ai loro antichi fasti, i quattro dovettero emigrare e cercare riparo nella nostra città. Qui era vescovo il beato Aproculo il quale prese a cuore le sorti dei profughi, accogliendo Pelino nel clero brindisino ed impiegando Sebastio e Gorgone nella biblioteca vescovile.

Giunto a vecchiaia, Aproculo fece in modo che alla sua morte gli potesse subentrare Pelino, certo che questa scelta avrebbe rafforzato l’episcopato e fatto guadagnare alla causa cristiana molte anime pagane. Proprio l’opera di proselitismo condotta dal neo vescovo lo rese famoso tra la gente ma anche inviso all’imperatore Giuliano, che decise di farlo incarcerare. Dopo due tentativi risultati vani — dai quali Pelino si salvò grazie ai suoi poteri straordinari — il terzo andò ad effetto e lo consegnò al martirio. Condotto infatti a Corfinio, paese dei Peligni, fu ancora capace di far crollare, con la sola forza della sua eloquenza, l’empio tempio di Marte ma, infine, battuto selvaggiamente, morì oppresso da ottantacinque ferite.

Sebastio e Gorgonio seguirono la sua stessa sorte, mentre Ciprio, risparmiato per la giovane età, poté tornare a Brindisi dove, dopo breve tempo, fu nominato a sua volta vescovo. L’agiografia si conclude qui, ribadendo che il martirio era avvenuto il 5 dicembre («nonis decembris») a Corfinio, per mano del corniculario a capo del presidio, nel periodo in cui era imperatore Giuliano.

Il riferimento costante all’imperatore Giuliano, che ricordiamo regnò tra il 361 ed il 363, colloca pertanto la passione di Pelino in maniera inequivocabile al IV secolo, e, a tutta prima, parrebbe smentire la tesi di Carito che, invece, l’ha voluta spostare di tre secoli in avanti. Lo storico, però, suppone che la Vita sia stata originariamente redatta nel VII secolo — ancor prima della distruzione longobarda della città — e «in seguito interpolata espungendo il nome dell’imperatore Costante II e retrodatando la vicenda al IV secolo»3. Presume inoltre «che ciò possa essere stato possibile nel IX secolo [ndr. credo si tratti d’un refuso e che si debba leggere XI secolo] quando la rinnovata influenza di Costantinopoli su quest’area poté indurre a reinterpretazioni che chiudessero con dolorose pagine del passato»4.

Quindi, a giudizio dello storico, l’effettivo colpevole del martirio è Costante II, imperatore dal 641 al 668, che un’opportuna “manina” ha espunto dal testo originario sostituendolo con Giuliano l’Apostata, in modo da porre fine ad una dolorosa vicenda protrattasi per secoli.

In effetti Costante II aveva adottato provvedimenti restrittivi promulgando nel 648 l’editto dogmatico, noto come il «Tipo», con l’intento di porre fine alle controversie religiose sulla natura di Cristo, che minavano gli equilibri interni in un momento in cui l’impero era impegnato a difendersi dalle invasioni arabe e longobarde. L’editto vietava infatti alle autorità ecclesiastiche di dibattere sui temi dottrinari e cristologici, pena l’allontanamento dalle cariche ricoperte, ed ai privati cittadini di poterne discutere in pubblico, pena la fustigazione e la confisca dei beni. Sebbene avesse evidenti risvolti religiosi, era un atto in prevalenza politico con cui, dando un tacito assenso all’eresia, si voleva favorire la componente eretica che, concentrata per lo più nelle estreme periferie orientali, rappresentava l’unico argine consistente all’avanzata mussulmana.

Naturalmente questa implicita accettazione dell’eresia sollevò le proteste del papato che di lì a poco avviò un vero e proprio braccio di ferro con Costante II. Difatti, nel luglio del 649, appena eletto papa, Martino I procedette all’insediamento senza attendere il prescritto riconoscimento ufficiale («iussio») da parte dell’imperatore e, in rapida successione, convocò un sinodo che, nel riaffermare le due volontà in Cristo, quella divina e quella umana, rigettava le tesi eretiche e l’editto che ne vietava la discussione. A questo punto, Costante II si ritenne sfidato e reagì con violenza, ordinando l’arresto del papa con l’accusa di alto tradimento.

Senza voler sminuire la portata delle persecuzioni compiute, va precisato che esse ebbero il loro apice con la destituzione e la condanna del papa all’esilio e con le torture inflitte a san Massimo il Confessore, che dell’ortodossia era stato il più strenuo difensore. In periodi in cui anche il non pagar le tasse faceva meritare la fustigazione, erano pene che non sollevavano eccessivo scalpore, tanto è vero che, poco tempo dopo, Roma accolse con entusiasmo Costante II in visita della città, Né si dimostrò a lui ostile lo stesso papato, che lo ospitò con grande deferenza. Ma quel che più conta è che l’editto ebbe vita breve: le periferie orientali caddero sotto il domino arabo e la materia del contendere si esaurì. Nel concilio ecumenico del 680, convocato da Agatone, d’intesa con Costantino IV, l’ortodossia fu ribadita quasi all’unanimità. Come dire che la controversia era stata del tutto appianata e non lasciava questioni irrisolte in eredità.

Era stata una pagina dolorosa ma circoscritta sia nei suoi effetti, sia nel tempo: Costante II non era un colpevole scomodo e, anche fosse stato il promotore del martirio di san Pelino, non avrebbe suscitato sentimenti tali dal richiedere l’intervento d’un sostituto di comodo per attenuarne gli effetti. In definitiva, non c’era nessuna necessità di manipolare il testo della Vita, come presunto da Carito.

Il che fa credere che il vero colpevole sia stato Giuliano e che, di conseguenza, Aproculo, San Pelino e Ciprio siano vissuti nel IV secolo, come vuole la tradizione. Ma non è questo l’unico elemento che fa propendere per l’ipotesi tradizionale.

Nella sua ricostruzione, Carito fornisce una possibile cronologia degli avvenimenti che ha il pregio di porre in luce i momenti principali della storia. A suo giudizio: san Pelino viene martirizzato a Corfinio, all’incirca nel 662; Ciprio erige una chiesa in suo onore, tra il 668 ed il 674; Brindisi viene presa e distrutta dai Longobardi nel 674, per essere infine abbandonata, alla morte del vescovo Prezioso, dal clero che trasferisce la sede episcopale ad Oria verso il 680. Suppone inoltre che la vita del santo sia stata scritta da un Brindisino, in concomitanza con la costruzione della «chiesa» a lui dedicata su iniziativa di Ciprio, quindi nel VII secolo, prima dell’avvento del Longobardi. Lo storico desume tale datazione dal fatto che l’estensore colloca la costruzione «così come poteva esserlo solo da chi aveva conosciuto la città tardo-antica»5.

Ipotesi suggestiva ma che presenta evidenti limiti sotto ogni punto di vista. Intanto, edificare una chiesa era un’attività di per sé dispendiosa, probabilmente non alla portata delle tasche dei Brindisini del VII secolo, che avevano già difficoltà a tirare a campare. Figuriamoci poi ad avere le risorse necessarie per riuscire nell’impresa di realizzarla in sei anni scarsi.

Agli ostacoli di natura economica, si aggiungono poi quelli di carattere letterario. La struttura della Vita è infatti tipica delle agiografie compilate tra il X e l’XI secolo: in precedenza, tali opere, non solo erano molto più scarne, ma si limitavano in genere a trattare un solo aspetto alla volta, ad esempio: il martirio subìto oppure i miracoli compiuti, o l’opera di proselitismo. Per cui, salvo che l’autore brindisino in questione non sia stato un agiografo ante litteram, è alquanto difficile anche immaginare che abbia saputo precorrere i tempi con così largo anticipo. C’è poi l’aspetto dell’ubicazione, che merita un discorso a parte.

Bisogna intanto premettere che nel testo originale della “Vita” si parla di «basilicam»6, quindi di una basilica che, però, diventa chiesa in un passo apocrifo, aggiunto nel XVI secolo, di cui parleremo più diffusamente in seguito. La basilica appunto è detta situata non lontano dalla porta urbica, nei pressi della chiesa della “Beata Maria”(«haud longe a porta civitatis iuxta ecclesiam Beatae Mariae»7). Tuttavia la cinta muraria, e con essa la porta della città, è già data per inesistente alla metà del VI secolo da Procopio, che rappresenta infatti Brindisi “non cinta da mura” («ἀτείχιστον οὖσαν», «ateìchiston ousan»8), e pertanto non poteva far parte dello scenario cittadino cent’anni dopo. La porta urbica era invece presente nel IV secolo, quando c’erano pure le condizioni economiche per edificare una basilica (o una chiesa) da intitolare a san Pelino. Per cui la circostanza finisce per avvalorare la tesi tradizionale che fissa gli episcopati di Aproculo, Pelino e Ciprio nel IV secolo.

Altro motivo su cui Carito ha basato la propria ipotesi è «la complessità che mostra la struttura ecclesiale nella Vita»9 poco coerente, quindi, con quella più essenziale del periodo di tardo impero. A mo’ d’esempio riporta le modalità seguite da Aproculo nel designare Pelino suo successore. Rifacendosi al sunto della “Vita” presente negli “Officia propria” per i santi patroni di Brindisi, lo storico ricava che la nomina di Pelino fu fatta in tutta autonomia da Aproculo che però, per il problema che «i sinodi avevano… costantemente contrastato»10 un tale modo di procedere, fu costretto a richiedere l’autorizzazione papale.

L’appunto di Carito è in linea di principio condivisibile: il divieto per il vescovo di designarsi il successore divenne operante successivamente al IV secolo, tuttavia la procedura indicata nel testo originale della “Vita” è ben diversa da quella da lui indicata. Difatti Aproculo non aveva agito in maniera autonoma nella nomina del suo successore. Per l’occasione, aveva invece riunito il clero («cunctum clerum»11) e tutti i cittadini illustri («omnes illustres»11), i quali all’unanimità elessero poi Pelino vescovo («Episcopatus elegerunt»11). A grandi linee era questa la normale procedura in vigore nella seconda metà del IV secolo, che demandava la scelta del vescovo al clero ed ai cittadini rinomati, modificata in epoca successiva, giusto per garantire che non ci fossero abusi. Va infine osservato che l’autorizzazione del vescovo di Roma, raramente contemplata dalla prassi, non era di norma prevista a sanatoria e, nel caso concreto, è inserita nel racconto solo per dare enfasi all’elezione di Pelino.

In effetti, contare sui compendi non è il modo migliore per evitare errate valutazioni, anche perché nei sunti l’ambientazione è sempre ridotta all’osso e ciò rende vago il contesto storico che, al contrario, nel testo autentico risulta ben definito. Se si fa ricorso al codice originario, non c’è invece nessuna possibilità di ambiguità e, a chi vorrà farlo, apparirà sin dalle prime pagine evidente che il racconto si svolge in uno scenario tipico del primo periodo del tardo impero, vale a dire in un IV secolo facilmente riconoscibile. Lo si deduce dai nomi dei personaggi storici che agiscono, Costantino, Liberio, Basilio, Giuliano, Gioviano; dai numerosi templi pagani ancora esistenti, e che nel VII secolo erano ormai destinati ad usi profani; dalla moltitudine di pagani (anche questi ultimi di fatto inesistenti nel VII secolo) che, convinti dalla santità di Pelino, chiedono di convertirsi al cristianesimo; dagli stessi titoli assegnati ai funzionari che fanno da contorno al racconto. Emerge poi in maniera chiara che il dissidio tra i nostri eroi ed il potere costituito non è dovuto ad una disputa cristologica ma deriva da motivi ben più profondi, collegati al modo completamente diverso con cui i cristiani ed i pagani concepivano la religione.

Anche i brevi schizzi utilizzati per descrivere le varie località ci consegnano un quadro di gran lunga più coerente con il IV secolo. Un esempio tipico è costituito proprio dalla rappresentazione di Brindisi che, in quel periodo, viveva uno dei suoi momenti più floridi, lontani anni luce dalla tormentata e misera condizione in cui si sarebbe dibattuta nel VII secolo. L’anonimo autore ci racconta infatti che era noto a tutti quanto Brindisi si distinguesse dalle altre città, grazie ai suoi indiscutibili pregi: ben costruita, abitata da un buon numero di cittadini, piena di opportunità e di ricchezze d’ogni genere («civitas enim haec mirae fortitudinis esse dignoscebatur, et magna frequentia civium incolebatur, divitiis plena, terrenis commodis feliciter rutilabat»12).

Uno sguardo d’assieme è sufficiente poi per rendersi conto che il manoscritto non mostra nomi espunti o sostituiti, né manipolazioni o modifiche del testo, come supposto da Carito: le uniche annotazioni presenti — probabilmente effettuate nel XVI secolo — hanno quasi sempre valore esplicativo. Gli aspetti tecnici e storici chiariscono poi, senza dubbio alcuno, che non fu un Brindisino del VII secolo a curarne la redazione. Da un punto di vista paleografico, gli esperti affermano infatti che sia stato realizzato da mano esperta con scrittura beneventana, probabilmente a Montecassino nell’XI secolo13.

Il codice ha anche una sua particolare storia che merita di essere in parte raccontata. Custodito nell’archivio della Cattedrale di san Pelino a Corfinio sin dal XII secolo, fu regalato nel 1579 alla biblioteca Apostolica Vaticana per il timore che potesse essere «squinternato et arrobbato»14, com’era capitato ad altri testi lì conservati. Si narra anche che l’allora arcivescovo di Brindisi, venuto a conoscenza dell’esistenza del manoscritto, fece « gran instantia di haverla autentica»15 e ne ottenne una copia nel 1580.

Proprio la vana ricerca di questa copia inviata a Brindisi mi ha consentito di scoprire un fatto che colora un po’ di giallo tutta la questione. Qualche anno prima che il manoscritto fosse donato alla biblioteca Vaticana, Bernardino Fumarelli, vescovo di Valva, l’aveva fatto trascrivere e, in un secondo tempo, aveva incaricato tale Francesco Arola, maestro di teologia, di curarne una pubblicazione a stampa.

Ebbene in questa Vita sancti Pelini Episcopi Brundusini Et Martyris Christi, edita a Venezia nel 1543, ho trovato un lungo passo, non presente nel codice, presumibilmente aggiunto al momento della trascrizione o della prima edizione a stampa. Essendo del tutto improbabile che siano stati l’amanuense oppure il teologo gli artefici del falso, pare scontato che la spinta al destino l’abbia data il vescovo Fumarelli, anche perché la parte aggiunta di fatto “invecchiava” la sua diocesi. In altre parole, si ha motivo di sospettare che il prelato abbia funzionalmente integrato la Vita, in modo da avvalorare la dignità vescovile di Valva — che, vedremo meglio in seguito, era un sobborgo periferico di Corfinio — a tutto danno della vicina Sulmona che le contendeva in quel periodo la cattedra episcopale.

A parte questa nota di colore, l’analisi del manoscritto chiarisce ancor più che Aproculo, Pelino e Ciprio non possono aver retto la diocesi della nostra città nel VII secolo, come ipotizzato da Carito. Dobbiamo pertanto accettare l’idea che, all’arrivo dei Longobardi, la sede vescovile brindisina fosse quantomeno vacante, se non addirittura da tempo emigrata in più sicuri lidi.

Se ci fossero ancora dubbi, alcuni dati di fatto serviranno a fugarli del tutto.

Dalla ricostruzione di Carito si evince che Pelino ed i suoi discepoli giungono a Brindisi, provenienti da Durazzo, tra la data di emanazione del Tipo (648) e quella del suo martirio (662), perché perseguitati da Costante II. Ebbene in quel periodo, i Bizantini, a causa degli attacchi degli Slavi che avevano reso impraticabile la via Egnazia, non presidiavano più la città albanese che, pur formalmente bizantina, di fatto era lasciata a sé stessa e godeva di un’ampia autonomia. È pertanto pacifico che eventuali dissidenti lì residenti non avevano motivo di temere per la propria incolumità, considerato che l’imperatore, anche se l’avesse voluto, non era certo nelle condizioni di poter loro nuocere. Non c’era pertanto necessità di affrontare un pericoloso tratto di mare, soggetto alle scorrerie dei Saraceni proprio perché non più controllato dal potere centrale, per arrivare a Brindisi, città allora senza grandi prospettive e con l’aggravante d’essere presidiata dai Bizantini. In pratica sarebbe stato come andare in cerca di guai.

Supponendo per un istante che un aspirante santo possa vedere motivi validi anche lì dove un comune mortale non ci riuscirebbe mai, ci sarebbe un’altra circostanza che rende la ricostruzione improponibile: la deportazione e il successivo martirio subìto a Corfinio da Pelino, Gorgonio e Sebastio.

Attorno al 662, periodo in cui a giudizio di Carito si sarebbero svolti i fatti, si dà per certo che Corfinio fosse una specie di deserto, i cui resti sopravvivevano in un suo quartiere marginale, Valva, che in antichità dava nome alla zona periferica sud orientale. Lo slittamento del baricentro urbano della città romana, avviatosi già dalla fine del IV secolo, era dovuto, oltre a nuove necessità difensive, all’introduzione del cristianesimo ed allo sviluppo in quella zona di un’area funeraria collegata proprio al culto di san Pelino. Questa convergenza di funzioni conferì un’importanza sempre più accentuata alla zona periferica rispetto al resto dell’abitato che, alla lunga, determinò una distinzione anche a livello toponomastico. Il toponimo di Valva prese sempre più piede, grazie alle funzioni laiche e religiose che lì si svolgevano, sino a soppiantare quello storico di Corfinio, che restò confinato ad indicare l’antico municipium romano, sino a quando poi, in epoca moderna, fu richiamato in vita. Il manoscritto, se ambientato nel VII secolo, avrebbe quindi dovuto probabilmente usare il nuovo toponimo e non quello della tarda antichità. Ma questo è niente: nel 662, Corfinio, o Valva che dir si voglia, era ormai da qualche decennio in mano ai Longobardi e faceva parte del ducato di Spoleto. In pratica era un dominio dei nemici giurati dei Bizantini e costituiva una zona ovviamente off limits per loro, in più talmente lontana dai loro possedimenti che, per arrivarci, avrebbero dovuto attraversare un altro territorio nemico, il ducato di Benevento. Appare perciò impensabile che, con tutto un impero a disposizione, i Bizantini abbiano potuto decidere di deportare e processare dei dissidenti religiosi in una città presidiata dai Longobardi. Come se, di questi tempi, gli Statunitensi decidessero di giudicare propri connazionali in tribunali costituiti in Corea del Nord o in Russia.

A questo punto è del tutto scontato che la vicenda di Pelino non può essersi svolta nel VII secolo e, di conseguenza, non si può neppure ipotizzare che in quel secolo Aproculo, Pelino e Ciprio siano stati consacrati vescovi di Brindisi.

In definitiva, se nel periodo che va dal 601 al 680 la diocesi brindisina ebbe vescovi, non è dato di conoscerne il nome, tranne quello eventuale di Prezioso sul quale s’era sino ad adesso sospeso ogni giudizio.

A prima vista, la posizione di Prezioso sembra pacifica: tutti sono d’accordo nel considerarlo l’ultimo vescovo brindisino, morto nel 680, appunto poco prima del trasferimento della sede ad Oria. Eppure, su quest’ultimo aspetto, verrebbe da dire che non sia tanto un convincimento, quanto piuttosto un taciuto desiderio dei cronisti di vederlo morto in quell’anno, e vedremo subito perché.

In realtà di lui abbiamo ben poco: un titolo sepolcrale scoperto nel 1876 in contrada Paradiso16, zona periferica brindisina, attribuibile al VI secolo o, con più d’una forzatura di comodo, al VII secolo. Quale sia la datazione esatta e, quindi, in quale periodo Prezioso sia effettivamente vissuto lo sa solo il cielo, ed è per l’appunto questa circostanza che — sospetto — lo ha reso, agli occhi della cronachistica cittadina, perfetto per svolgere il ruolo di vescovo del VII secolo e avvalorare così l’ipotesi che furono i Longobardi a causare il trasferimento dell’episcopato brindisino.

Infatti il luogo dove Prezioso è stato sepolto, ben lontano dalla necropoli cittadina, può giustificare la pretesa che la cerimonia funebre sia stata fatta in fretta e furia, cioè a dire, mentre i cittadini erano in fuga, pressati da un pericolo imminente; pericolo che i commentatori identificano, pur senza nessun indizio a supporto, con l’arrivo dei Longobardi. Tale sensazione viene poi accentuata dal fatto che il testo dell’epigrafe con la formula «aepescopus aecletiae cattolicae» (vescovo della chiesa cattolica) sottolinea la cattolicità del vescovo, quale rappresentante della santa chiesa ortodossa, in contrapposizione ad una chiesa giudicata eretica perché devota ad una diversa dottrina17. Quale sia questa dottrina, l’epigrafe funeraria non lo specifica ma, anche in questo caso, c’è consenso nel collegarla con l’arianesimo professato dai Longobardi.

Il ragionamento pare in effetti funzionalmente congegnato per provare la tesi preconcetta che il trasferimento da Brindisi fu causato, e non una libera scelta della curia, ed a questa evenienza la data di morte di Prezioso è obbligata a conformarsi. Essendo vincolato alla devastazione longobarda, che si dà per compiuta nel 674, il triste avvenimento non poteva che avvenire successivamente. In definitiva, il 680 è scelto perché il più indicato a soddisfare questo gioco ad incastro. In quell’anno s’era infatti svolto un concilio ecumenico, convocato dal papa Agatone, d’intesa con l’imperatore, che rappresentava una di quelle occasioni a cui non si poteva assolutamente mancare. Erano così presenti tutti i vescovi del mondo cristiano, anche perché Costantino IV, com’era tradizione, per evitare assenze, aveva impegnato il suo potente apparato burocratico nell’organizzare le trasferte dei prelati, che si svolgevano a totale carico del potere secolare. Eppure, mentre Otranto e Taranto furono in quella circostanza rappresentate, la diocesi brindisina non lo fu. Il che potrebbe far credere che il ministero fosse in quel periodo vacante, ed è proprio per non alimentare un simile sospetto che, a giustificazione dell’assenza, si vuol far credere che Prezioso sia passato in quei frangenti a miglior vita. Ecco perché la cronotassi dei vescovi brindisini prevede che Prezioso sia morto esattamente nel 680.

Il diavolo, però, fa le pentole e non i coperchi, tant’è che, pure in questa circostanza, la piccola astuzia adottata risulta appunto priva dell’indispensabile coperchio capace di occultarla. Caso vuole infatti che il testo dell’epitaffio, pur omettendo l’anno, riporti il giorno della settimana, quello del mese ed il mese della sepoltura del nostro Prezioso: venerdì («sexta feria») 18 agosto («XV kalendas Septembris»). Ebbene il 18 agosto 680 non cadde di venerdì, il che rende impossibile che Prezioso sia morto in quell’anno e, di conseguenza, fa crollare tutta la cronologia così meticolosamente messa in piedi.

A questo incontrovertibile dato di fatto, si aggiunge poi la stranezza che il vescovo di Taranto, città conquistata — e, a detta dei cronisti, devastata — dai Longobardi nello stesso periodo di Brindisi, invece di essere fuggiasco come Prezioso, partecipasse senza problemi al concilio di Costantinopoli.

Se si ricorda, infine, che il testo dell’epigrafe è molto più affine alle scritte funerarie del V e VI secolo, una soluzione che colloca Prezioso tra i vescovi del VI secolo sembra a questo punto più probabile. Una simile datazione potrebbe in aggiunta fornirci qualche appiglio attendibile per spiegare da chi, e perché, i Brindisini fuggissero talmente in fretta da essere costretti a seppellire il loro vescovo in un luogo così lontano da quello usuale.

Narra Procopio che la nostra città, dopo essere stata per i primi dieci anni risparmiata dal conflitto che impegnava i Bizantini ed i Goti, ne venne investita pesantemente. Il problema è che Brindisi non aveva cinta murarie a protezione e, risultando indifendibile, era di fatto soggetta alle frequenti scorrerie dei contendenti. C’è un passo poco conosciuto della Guerra gotica18 che sintetizza in maniera eclatante tale stato di cose. All’incirca nel 545 i Bizantini, da tempo impossessatisi senza colpo ferire della penisola salentina, subiscono il contrattacco dei Goti.

Trinceratisi ad Otranto, i Bizantini non osano accettare lo scambio in campo aperto, tranne tal Vero che Procopio dipinge «temerario, perché dedito all’ubriachezza»19. Questi lascia infatti Otranto ed arriva nella nostra città. I Goti, accortisi della manovra, pensano che sia un pazzo oppure che abbia con sé un esercito talmente numeroso da poter garantire le difese di una postazione, come Brindisi, priva di fortificazioni. Venuti a sapere che era in effetti una decisione avventata, attaccano decisi; Vero ed i Bizantini, appena li vedono comparire, non potendosi in alcun modo proteggere, se la danno a gambe, nascondendosi in una selva20.

Se pure un plotone armato di tutto punto stimava meglio darsi alla fuga, figuriamoci una cittadinanza inerme. Il racconto è così una chiara testimonianza di come i Brindisini si trovassero, indifesi, in balìa di entrambe le parti in lotta. In una simile situazione, non c’è da stupirsi se la fuga rappresentava l’unica possibile ancora di salvezza. Può quindi essere avvenuto che, in un frangente simile, si siano trovati costretti a seppellire il loro vescovo, e siano pertanto i Goti, anch’essi ariani al pari dei Longobardi, il possibile riferimento dell’epigrafe. Se s’aggiunge poi che il 18 agosto 545 capitò giustappunto di venerdì, si ha un altro piccolo tassello favorevole. Non è certo molto, ma comunque qualcosa rispetto al nulla su cui può contare l’ipotesi che fa dei Longobardi i sicuri inseguitori del fuggiasco Prezioso.

Con Prezioso cade anche l’ultimo sostegno alla tesi che prevede l’esistenza a Brindisi di una qualsivoglia funzione vescovile per tutto il periodo che va dall’episodio appena narrato all’arrivo dei Longobardi di Benevento che, a detta di Carito, conquistano la città «circa il 674»21 e la distruggono nello stesso anno22. Anche in questo caso non ci sono riscontri oggettivi che confortano una simile datazione, che pare anch’essa calcolata per dare supporto all’ipotesi formulata.

Infatti, l’unica fonte letteraria disponibile riporta gli avvenimenti in maniera generica, senza datare l’occupazione della città: Romualdo, duca di Benevento, messo insieme un grande esercito, espugnò Taranto e, nello stesso modo, prese Brindisi («Romualdus Beneventanorum dux, congregata exercitus multitudine, Tarentum expugnavit et cepit, parique modo Brundisium»23). Questo lo stringato racconto di Paolo Diacono da cui è desumibile solo che i fatti avvennero tra il 671 ed il 687, quando Romualdo I, reggendo le sorti del ducato di Benevento, poteva intraprendere simili imprese.

Nel passo citato non c’è in aggiunta nessuna menzione della presunta devastazione delle città conquistate, che pare far parte più d’una elaborazione successiva che della realtà storica. Anzi, nel seguito dello stesso brano, passando ad un argomento completamente diverso, Paolo Diacono dà un importante indizio per una descrizione dei fatti in netta controtendenza. Precisa difatti che Teuderata, moglie di Romualdo, è una fervente cattolica tanto che, nello stesso intervallo di tempo, ha fatto costruire una basilica ed un cenobio, appena fuori Benevento («Coniux quoque eius Theuderata eodem tempore foras muros Beneventanae civitatis basilicam in honore beati Petri apostoli construxit; quo in loco multarum ancillarum Dei coenobium instituit»24). Come dire che, a quell’epoca, i Longobardi non erano quei mangia cattolici che fa comodo lasciar credere.

In effetti, nella ricostruzione dei fatti, i Longobardi paiono confinati alla visione alquanto faziosa del teologo Di Meo, insigne erudito del XVIII secolo che, pur di sollevare la Chiesa da ogni possibile colpa, non disdegnava di alzare i toni narrando di città «barbaramente sterminate da’ Longobardi»25 oppure che al pari di Brindisi «contarono i loro vescovi, finché divennero preda de’ Longobardi»26. In realtà nelle prime fasi dell’invasione ci furono distruzioni ed azioni contro i vescovi cattolici ma, a lungo andare, le cose cambiarono per cui l’immagine dei Longobardi sterminatori è uno stereotipo di comodo. Tanto è vero che, quando si apprestavano ad espugnare Brindisi, l’atteggiamento dei Longobardi di Benevento nei riguardi della chiesa cattolica era di fatto diverso, grazie alle numerose conversioni avvenute tra le loro fila e, soprattutto, alla politica distensiva attuata da Romualdo.

Lo stesso Romualdo pare avesse imboccato la via del cattolicesimo, anche se i contorni di questo suo cambiamento di fede sono riportati in un’opera agiografica, la Vita Barbati episcopi beneventani (Vita di san Barbato, vescovo di Benevento), le cui informazioni vanno quindi accolte con le dovute cautele. Fatta la dovuta tara, emerge tuttavia evidente l’influenza esercitata da san Barbato sul duca di Benevento che, d’altra parte, ne aveva accettato l’insediamento nella diocesi beneventana sin dal 664, quand’era ancora reggente. Nella Vita Barbati è in vario modo descritta l’assidua opera compiuta dal presule per rimuovere i culti pagani, ancora vivi tra i Longobardi del Sannio, allo scopo di affrancarli dalle loro innate credenze. In questo contesto, particolare risonanza assunse l’abbattimento dell’albero di noce, posto sulle rive del fiume Sabato, che rappresentava il simulacro del rito pagano della vipera a due teste a cui erano particolarmente legati i guerrieri del ducato. Con questo atto, imposto da Barbato, Romualdo prese le distanze dall’arianesimo e avviò, almeno dal punto di vista formale, il percorso di avvicinamento al cattolicesimo. Di là dagli aspetti di colore, la circostanza è rivelatrice dei tentativi compiuti dal duca per superare i contrasti con la popolazione latina e, al tempo stesso, instaurare relazioni pacifiche con il clero. Per tutto il periodo del suo ducato i suoi comportamenti furono pertanto ispirati ad una politica di conciliazione con la chiesa romana, anche perché sollecitato in ciò da san Barbato e dalla moglie Teuderata.

È per altro evidente che sarebbe stato impossibile mantenere rapporti amichevoli con il papato, rendendosi insieme protagonisti di azioni violente nei confronti dall’apparato ecclesiastico. Probabilmente Romualdo, quando conquistò Brindisi, non aveva ancora abbandonato la fede ariana ma la questione ha scarso rilievo pratico perché erano gli obiettivi politici che intendeva conseguire ad essere preminenti, e questi erano indubbiamente indirizzati ad un intesa sempre più stretta con le autorità ecclesiastiche. Stando così le cose, appare del tutto scontato che il duca non aveva nessun motivo logico, né alcun tornaconto, ad inimicarsi la curia vescovile brindisina. Anzi, al contrario, avrebbe avuto tutto l’interesse a farsela amica ed a sfruttarla per i propri fini. Fosse esistito in quel momento a Brindisi un clero capace di mantenere in vita un episcopato, Romualdo se ne sarebbe di certo servito per puntellare la conquista e consolidarla. Non c’era infatti struttura burocratica a quel tempo meglio organizzata di quella clericale, e tutti i governanti, quand’era possibile, se ne servivano per gestire e controllare il territorio. Il problema fu piuttosto che il clero s’era già da tempo trasferito, seguendo una logica d’interessi interni alla diocesi, e questa fuga rappresentò un costo elevato per la città in termini demografici e di risorse. I religiosi furono infatti seguiti dai loro clienti e la scelta da loro fatta condizionò le successive decisioni dei maggiorenti brindisini. In più, alla mancanza d’una classe dirigente in grado di gestirla, si aggiungeva un porto ormai in netto disarmo, neanche più collegato con le rotte per l’altra sponda dell’Adriatico e per le coste del nord Italia. Un porto diventato addirittura un pericolo: una specie di cavallo di Troia per il cui tramite i Saraceni avrebbero potuto insinuarsi nella penisola.

Non direi quindi che la conquista longobarda comportò la distruzione della città, che pare invece una soluzione costruita a tavolino, non del tutto corrispondente alla realtà dei fatti. Sarei piuttosto propenso a credere che i Longobardi, magari d’intesa con i Bizantini, resero inagibile il porto per evitare pericoli esterni e spostarono il baricentro della città, in modo da allontanarla dalla costa e porla al riparo dalle scorrerie dei Saraceni.

Comunque siano andate le cose, pare evidente che non furono i Longobardi la causa del declino e dello spopolamento della nostra città, come certa cronachistica vuol far credere. Gli atti da essi compiuti rappresentarono l’epilogo d’un processo, già da tempo avviato, che aveva visto come principale protagonista il clero, in questo caso, molto più propenso a salvaguardare il proprio tornaconto che l’interesse dei fedeli. E che ci fossero vescovi inclini ad abbandonare le proprie sedi vescovili per motivi di sicurezza, ce lo svela un fermo monito di Sant’Agostino che aveva ricordato loro che il dovere di un vescovo era sempre quello di stare con i suoi fedeli27.

Ma, a quanto sembra, a Brindisi, il santo consiglio non trovò molto ascolto.

1 Il Vat. lat. 1197, contenente Passiones et Legendae Sanctorum tra cui è compresa nelle cc. 1v-9v la Vita vel passio b. Pelini episcopi et martyris, nelle cc. 9v-13r Miracula s. Pelini episcopi e nella prima colonna di c. 13v un Carmen de s. Pelino.

2 G. Carito, Gli arcivescovi di Brindisi sino al 674, in Parola e storia, I, n. 2/ 2007, pp. 197-225. Nel prosieguo il testo cui si farà riferimento è quello riportato sul sito Academia.edu.

3 Ibidem, p. 19.

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 Vat. lat. 1197, Vita vel passio b. Pelini episcopi et martyris, c. 8v.

7 Ibidem.

8 Procopio di Cesarea (V secolo d.C. – VI secolo d.C.), La guerra gotica, II 18.

9 G. Carito, Cit., p. 19.

10 Ibidem, p. 18.

11 Vat. lat. 1197, Cit., c. 4r.

12 Ibidem, c. 3r.

13 P. Orsini, Cultura grafica tra l’XI e il XIII secolo a Sulmona, in Scripta et scripturae. Contributi per la storia di Sulmona, a c. di Ezio Mattiocco, Editrice itinerari, Lanciano 2002, pp. 143-178.

14 P. Orsini (a cura di), Archivio capitolare della cattedrale di san Pelino a Corfinio: inventario, Diocesi di Sulmona, Valva Sulmona 2005, p. 10.

15 Ibidem, p. 29.

16 PRETIOSUS AEPESCOPUS | AECLETIAE CATOLICAE SANC | TE BRYNDISINE DEPOSITUS | SEXTA FERIA QUOD EST | XV KAL SEPTEMBRIS REQUIEBIT | IN SOMNO PACIS | (II vescovo Prezioso, della santa Chiesa cattolica di Brindisi, sepolto venerdì 18 agosto, si è addormentato nel sonno della pace). Da R. Jurlaro, Problemi di epigrafia paleocristiana nel Salento, in Atti del III Congresso di Archeologia Cristiana, Aquileia 1972, p. 410.

17 Ibidem, p. 411.

18 Procopio di Cesarea, Cit., III 27.

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 G. Carito, Cit., p. 18.

22 G. Carito, Cit., p. 22.

23 Paolo Diacono (VIII secolo d.C.), Storia dei Longobardi, VI 1.

24 Ibidem.

25 A. Di Meo, Annali critico-diplomatici del regno di Napoli, Stamperia Simoniana, Napoli 1795, volume I, p. 70.

26 Ibidem.

27 A. Cameron, Il tardo impero romano, Società editrice il Mulino, Bologna 1995, p. 239.